Hüftarthroskopie bei Hüftdysplasie – Warum das selten Erfolg verspricht

Die Hüftarthroskopie (Hüftspiegelung) hilft zumeist nicht bei Hüftdysplasie

Die Hüftarthroskopie, auch bekannt als Hüftspiegelung, hat sich in den letzten Jahren als minimalinvasives Verfahren bei bestimmten Hüftproblemen etabliert. Sie ermöglicht es, durch kleine Schnitte ins Gelenk zu schauen und gleichzeitig Gewebeschäden zu behandeln. Gerade bei aktiven, sportlichen Patienten oder jungen Erwachsenen, die unter Hüftschmerzen leiden, erscheint dieser Eingriff auf den ersten Blick als ideale Lösung: Weniger Gewebetrauma, kürzere Rehabilitationszeiten und das Gelenk bleibt erhalten. Doch diese Hoffnungen erfüllen sich nicht immer – insbesondere nicht bei der Hüftdysplasie.

Die Hüftdysplasie ist eine der häufigsten angeborenen Fehlstellungen des Hüftgelenks und betrifft viele Menschen, oft ohne dass sie es jahrelang bemerken. Mit der Zeit können Schmerzen, Bewegungsprobleme und sogar Arthrose auftreten. Viele Betroffene suchen dann nach möglichst schonenden Behandlungsmethoden, um ihre Hüfte zu retten. Die Hüftarthroskopie (Hüftspiegelung) scheint hier eine vielversprechende Option zu sein – doch bei Hüftdysplasie ist die Realität oft ernüchternd. Warum das so ist und welche Alternativen es gibt, beleuchtet dieser Beitrag.

Was ist eine Hüftdysplasie?

Hüftdysplasie ist eine Fehlbildung des Hüftgelenks, bei der die Hüftpfanne den Oberschenkelkopf nicht ausreichend überdacht. Dies führt zu einer fehlerhaften Druckverteilung im Gelenk, was langfristig Knorpelschäden, Labrumschäden und schließlich Arthrose begünstigt.

Ursachen und Entstehung

Die Hüftdysplasie ist meist angeboren. Häufige Ursachen sind genetische Faktoren, Lage im Mutterleib und bestimmte Risikofaktoren wie eine Beckenendlage bei der Geburt. Wenn sie nicht frühzeitig erkannt und behandelt wird, kann dies zu anhaltenden Beschwerden und frühzeitiger Gelenkabnutzung führen.

Symptome

Typische Symptome sind:

- Leistenschmerzen, vor allem bei Bewegung

- Zunächst Überbeweglichkeit, dann Einschränkungen der Beweglichkeit

- Knackgeräusche im Gelenk

- Instabilitätsgefühl

Individuelle Risikofaktoren der Hüftdysplasie

Nicht jede Hüftdysplasie ist gleich. Der Grad der Fehlbildung, das Alter des Patienten, das Aktivitätsniveau und bestehende Begleiterkrankungen spielen eine entscheidende Rolle. Besonders junge, sportlich aktive Patienten mit geringer Dysplasie neigen dazu, eine Arthroskopie in Betracht zu ziehen – doch gerade hier sind die Ergebnisse oft enttäuschend. Eine präzise Diagnostik, einschließlich Bildgebung und klinischer Untersuchung, ist daher essenziell, um die richtige Therapieentscheidung zu treffen.

Biomechanische Langzeitfolgen der Hüftdysplasie

Eine unbehandelte Hüftdysplasie führt langfristig zu einer übermäßigen Belastung bestimmter Gelenkstrukturen. Das Labrum, der Knorpel und der Knochen selbst sind erhöhtem Stress ausgesetzt. Selbst wenn eine Arthroskopie kurzfristig eine Linderung bringt, bleibt die Grundursache bestehen. Das Risiko für eine frühzeitige Arthrose und letztlich eine notwendige Hüftprothese steigt. Studien zeigen, dass Patienten mit Dysplasie und durchgeführter Arthroskopie im Schnitt schneller eine Prothese benötigen als Patienten ohne Dysplasie.

Konservative Alternativen bei der Behandlung der Hüftdysplasie

Nicht jeder Patient mit Hüftdysplasie braucht sofort eine Operation. In frühen Stadien können gezielte konservative Maßnahmen helfen:

- Physiotherapie zur Kräftigung der stabilisierenden Muskulatur

- Schmerztherapie zur symptomatischen Linderung

- Hüftgelenkszentrierende Übungen zur Verbesserung der Biomechanik

- Gewichtsreduktion zur Verringerung der Gelenkbelastung

Allerdings bleibt auch hier das Grundproblem bestehen: Eine Fehlstellung lässt sich konservativ nicht beheben. Daher sind diese Maßnahmen eher zur Verzögerung der OP geeignet.

Hüftarthroskopie (Hüftspiegelung)– was ist das?

Die Hüftarthroskopie (Hüftspiegelung) ist ein minimalinvasiver Eingriff, bei dem über kleine Schnitte eine Kamera ins Gelenk eingeführt wird. So kann der Arzt das Gelenk inspizieren und gleichzeitig Schäden behandeln. Typische Indikationen für eine Hüftarthroskopie sind:

- Labrumschäden

- Knorpeldefekte

- Freie Gelenkkörper

- Impingement (CAM- oder Pincer-Impingement)

Ablauf der Hüftarthroskopie (Hüftspiegelung)

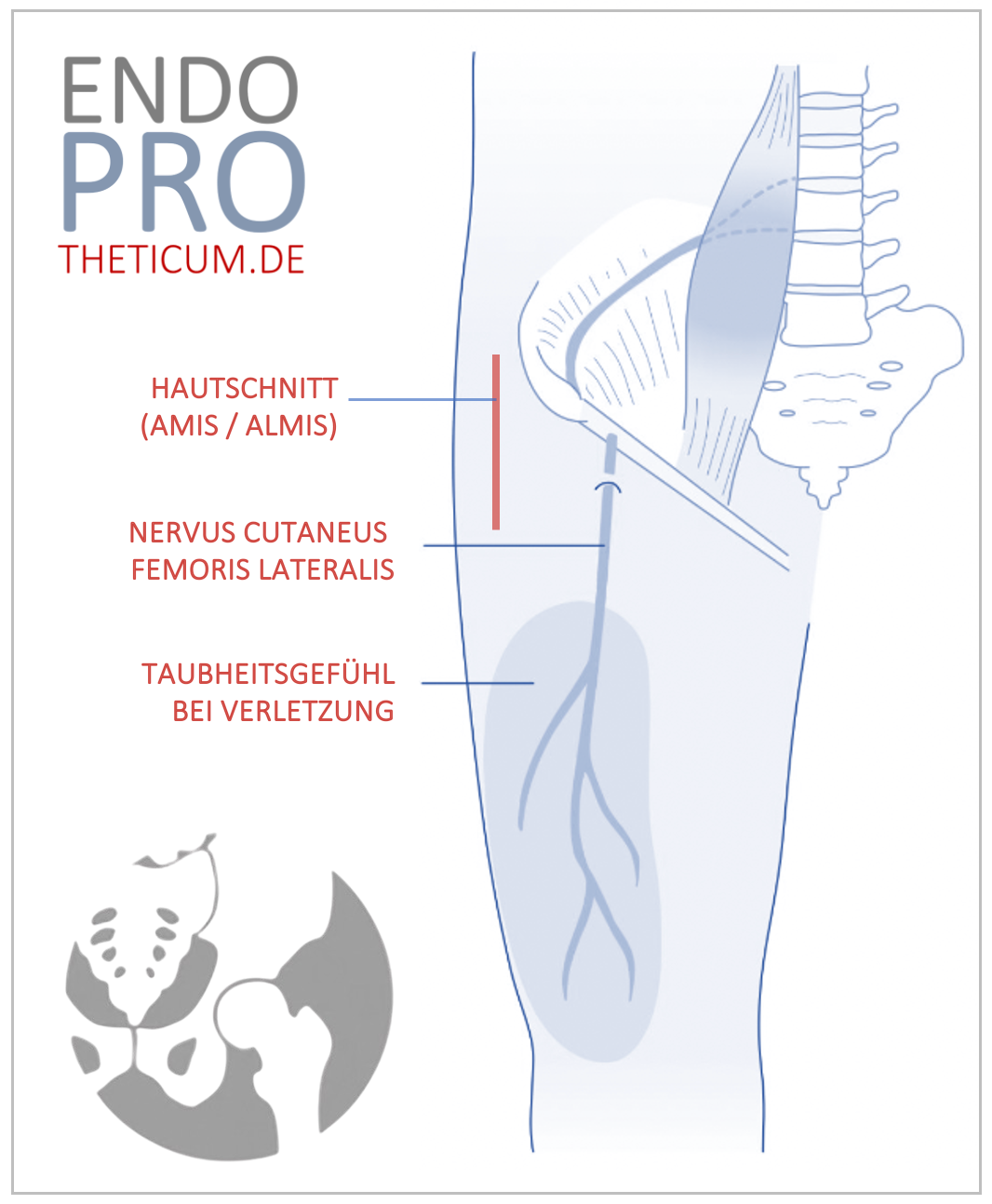

Der Eingriff erfolgt in Vollnarkose oder Spinalanästhesie. Das Bein wird leicht gestreckt, um einen Zugang zum Hüftgelenk zu ermöglichen. Über kleine Schnitte führt der Chirurg eine Kamera und spezielle Instrumente ein. Dabei kann er die Strukturen im Gelenk inspizieren und Behandlungen wie Knorpelglättung, Labrumrefixation oder die Entfernung von Knochenwucherungen vornehmen.

Vorteile der Hüftarthroskopie (Hüftspiegelung)

- Minimale Schnitte: Geringere Narbenbildung

- Schnellere Erholung: Weniger Gewebeschädigung als bei offenen Operationen

- Gezielte Behandlung: Direkter Zugang zu Gelenkstrukturen

Gute Indikationen für die Hüftarthroskopie (Hüftspiegelung)

Während die Hüftarthroskopie bei Hüftdysplasie oft nicht sinnvoll ist, gibt es zahlreiche andere Indikationen, bei denen sie eine effektive Behandlungsoption darstellt. Dazu gehören insbesondere:

- Femoroacetabuläres Impingement (FAI): Bei dieser knöchernen Deformität kommt es zu einem Einklemmen zwischen Oberschenkelkopf und Hüftpfanne. Die Arthroskopie kann überschüssiges Knochenmaterial entfernen und die Beweglichkeit verbessern.

- Labrumrisse ohne strukturelle Dysplasie: Bei traumatisch bedingten Rissen des Labrums kann eine Reparatur erfolgen, die die Funktion des Labrums wiederherstellt.

- Knorpelschäden: Isolierte, nicht degenerative Knorpeldefekte können geglättet oder mit modernen Knorpeltherapien behandelt werden.

- Freie Gelenkkörper: Abgelöste Knorpel- oder Knochenteile können blockierende Schmerzen verursachen und lassen sich arthroskopisch entfernen.

- Gelenkinnenhautentzündungen (Synovitis): Entzündete Schleimhaut kann entfernt werden, was Schmerzen und Entzündungsprozesse reduziert.

Die genaue Indikation sollte immer nach eingehender klinischer Untersuchung und Bildgebung durch einen erfahrenen Spezialisten gestellt werden.

Warum die Hüftarthroskopie bei Hüftdysplasie oft nicht erfolgreich ist

Eine Hüftarthroskopie kann das eigentliche Problem bei einer Hüftdysplasie – die unzureichende knöcherne Überdachung des Oberschenkelkopfes – nicht beheben. Hier die zentralen Gründe:

1. Biomechanische Probleme bleiben bestehen

Die fehlende Überdachung führt zu einer erhöhten Last auf das Labrum und den Knorpel. Eine Arthroskopie kann geschädigte Strukturen zwar glätten oder entfernen, aber die eigentliche Ursache der Fehlbelastung bleibt bestehen. Dies führt oft dazu, dass die Beschwerden nach kurzer Zeit wiederkehren.

2. Degenerative Labrumschäden

Bei Hüftdysplasie sind Labrumschäden in der Regel nicht traumatisch, sondern degenerativ bedingt. Das Labrum versucht, die fehlende Überdachung auszugleichen, wodurch es überlastet wird. Eine Entfernung des Labrums kann die Stabilität weiter verschlechtern, da das Labrum eine wichtige Funktion als Dichtungsring und Stoßdämpfer im Gelenk erfüllt.

3. Risiko einer weiteren Instabilität

Eine Dysplasie ist per se ein instabiles Gelenk. Die Entfernung von geschädigtem Gewebe kann diese Instabilität verstärken, was zu noch mehr Schmerzen und einer schnelleren Abnutzung führt.

4. Unzureichende Langzeitergebnisse

Studien zeigen, dass Hüftarthroskopien bei Hüftdysplasie-Patienten häufig schlechtere Langzeitergebnisse liefern. Schmerzen und Bewegungseinschränkungen kehren oft zurück, da die zugrundeliegende Fehlstellung bestehen bleibt. Dies führt nicht selten zu weiteren Operationen.

5. Belastung durch wiederholte Eingriffe

Viele Patienten durchlaufen nach einer erfolglosen Hüftarthroskopie eine weitere Operation – oft eine größere, wie eine periazetabuläre Osteotomie oder sogar eine Hüftprothese. Dadurch verlängert sich nicht nur die Gesamtbehandlungsdauer, sondern auch die körperliche und psychische Belastung.

Wann kann eine Hüftarthroskopie bei Hüftdysplasie dennoch sinnvoll sein?

Eine Hüftarthroskopie (Hüftspiegelung) kann bei Hüftdysplasie dann sinnvoll sein, wenn es Begleitpathologien gibt, die unabhängig von der Dysplasie behandelt werden müssen. Beispiele sind:

- Impingement: Wenn zusätzlich zur Dysplasie ein CAM- oder Pincer-Impingement vorliegt, kann überschüssiges Knochenmaterial entfernt werden, um die Beweglichkeit zu verbessern und Schmerzen zu lindern.

- Freie Gelenkkörper: Diese können mechanische Blockaden im Gelenk verursachen und sollten entfernt werden.

- Synovitis (Gelenkschleimhautentzündung): Eine Entzündung der Gelenkinnenhaut kann durch die Arthroskopie behandelt werden.

Alternative Behandlungsmöglichkeiten bei Hüftdysplasie

Da die Hüftarthroskopie die strukturellen Probleme bei einer Dysplasie nicht beheben kann, sind andere Verfahren oft langfristig erfolgversprechender.

Periazetabuläre Osteotomie (PAO)

In frühen Stadien der Dysplasie kann eine periazetabuläre Osteotomie durchgeführt werden. Dabei wird die Hüftpfanne chirurgisch neu ausgerichtet, um die Überdachung des Oberschenkelkopfes zu verbessern. Dies stabilisiert das Gelenk und reduziert die Belastung des Labrums.

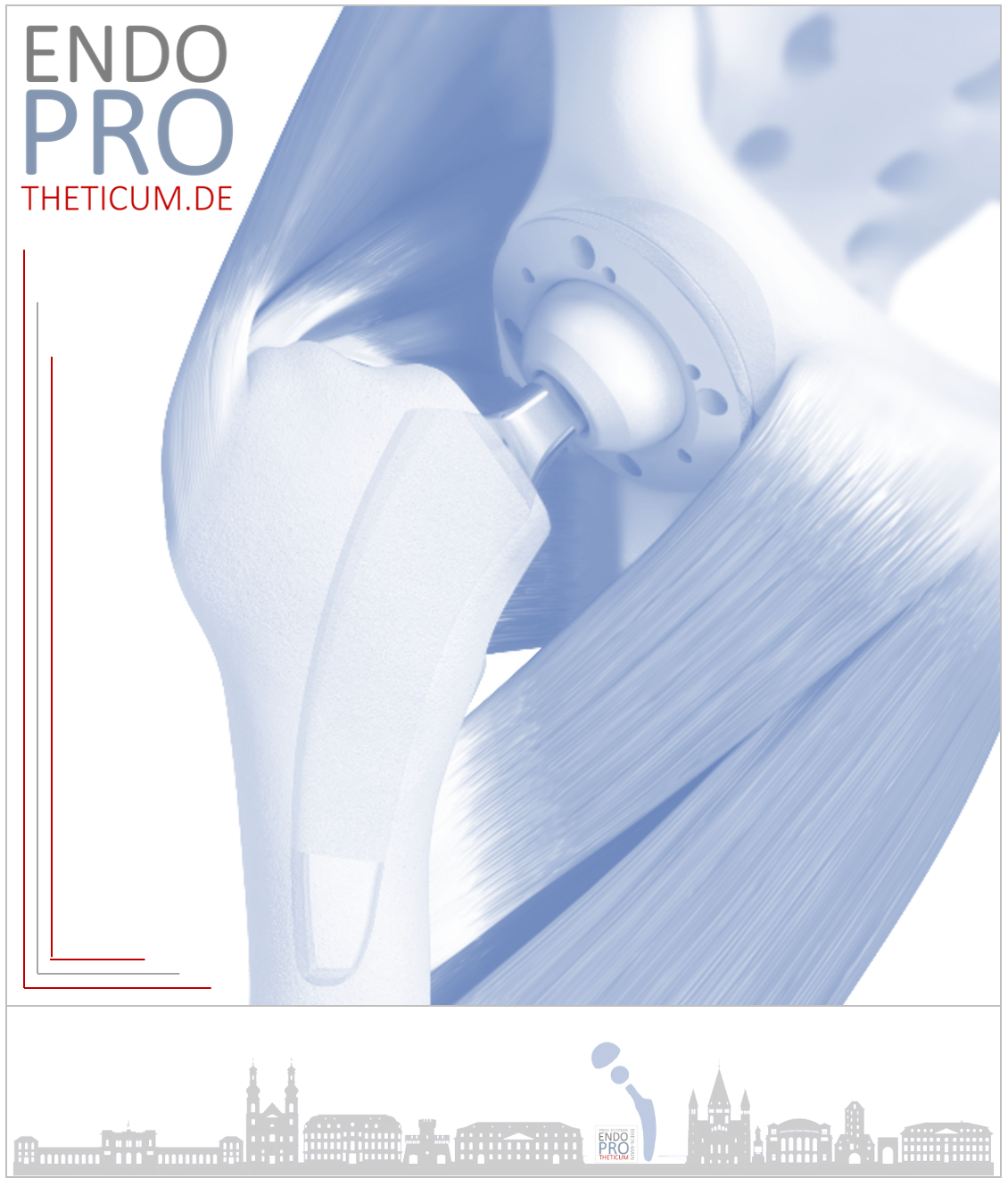

Kurzschaftprothese

Wenn bereits eine fortgeschrittene Arthrose vorliegt, ist eine Hüftprothese oft die beste Option. Besonders bei jungen Patienten bietet sich eine Kurzschaftprothese an. Diese erhält mehr Knochensubstanz als herkömmliche Prothesen und ermöglicht eine leichtere spätere Revision, falls dies nötig werden sollte.

Fazit: Hüftarthroskopie bei Hüftdysplasie oft nicht geeignet

Die Hüftarthroskopie (Hüftspiegelung) mag bei vielen Hüftproblemen eine effektive Lösung sein – bei Hüftdysplasie zeigt sie jedoch selten nachhaltigen Erfolg. Die unzureichende Überdachung des Oberschenkelkopfes bleibt bestehen und sorgt dafür, dass Schmerzen und Instabilität fortbestehen oder sich sogar verschlimmern. Während Begleitpathologien wie Impingement oder freie Gelenkkörper arthroskopisch behandelt werden können, sind die eigentlichen strukturellen Probleme der Dysplasie nur durch Umstellungsosteotomien wie der PAO oder – bei fortgeschrittenem Verschleiß – durch eine Hüftprothese nachhaltig zu lösen.

Wer an Hüftdysplasie leidet, sollte sich daher umfassend von einem Spezialisten beraten lassen, um den bestmöglichen Therapieplan zu erhalten.

TERMIN VEREINBAREN?

Gerne können Sie einen Termin sowohl telefonisch, als auch online vereinbaren.