Ambulante Reha nach Hüft-TEP: Oft die optimale Wahl!

Wann eine ambulante Reha nach Hüftprothese (Hüft-TEP) gut für Sie geeignet ist.

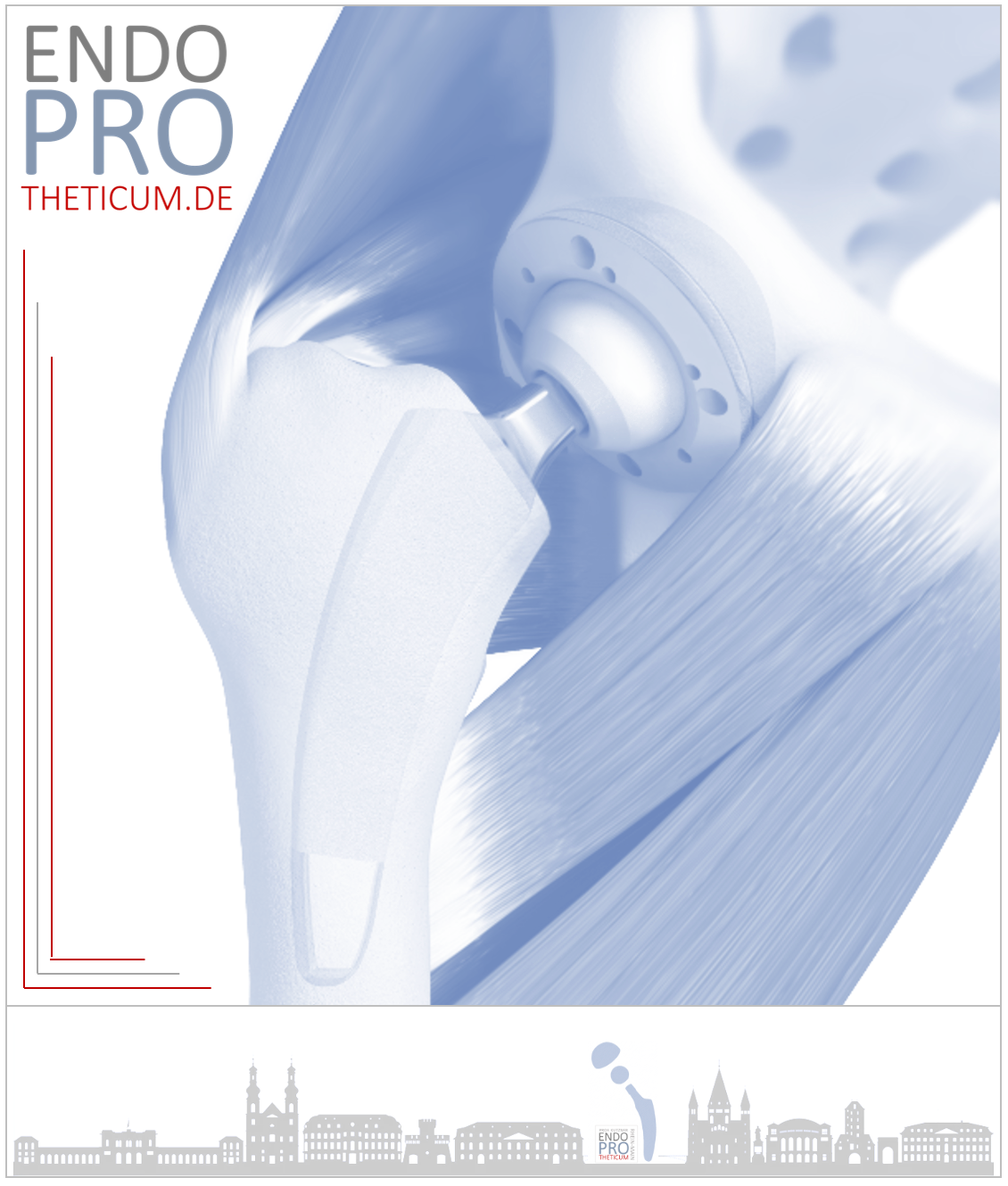

Die Entscheidung für eine Hüfttotalendoprothese (Hüft-TEP) ist ein bedeutender Schritt für Patienten, die unter starken Hüftbeschwerden leiden. Nach dem operativen Eingriff stellt sich die Frage nach der optimalen Rehabilitation, um die bestmögliche Genesung und Wiederherstellung der Mobilität zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang gewinnt die ambulante Rehabilitation zunehmend an Bedeutung. Doch reicht eine ambulante Reha nach einer Hüft-TEP wirklich aus? In diesem umfassenden Artikel beleuchten wir die verschiedenen Aspekte der ambulanten Rehabilitation, ihre Vorteile und wie sie im Vergleich zur stationären Reha abschneidet.

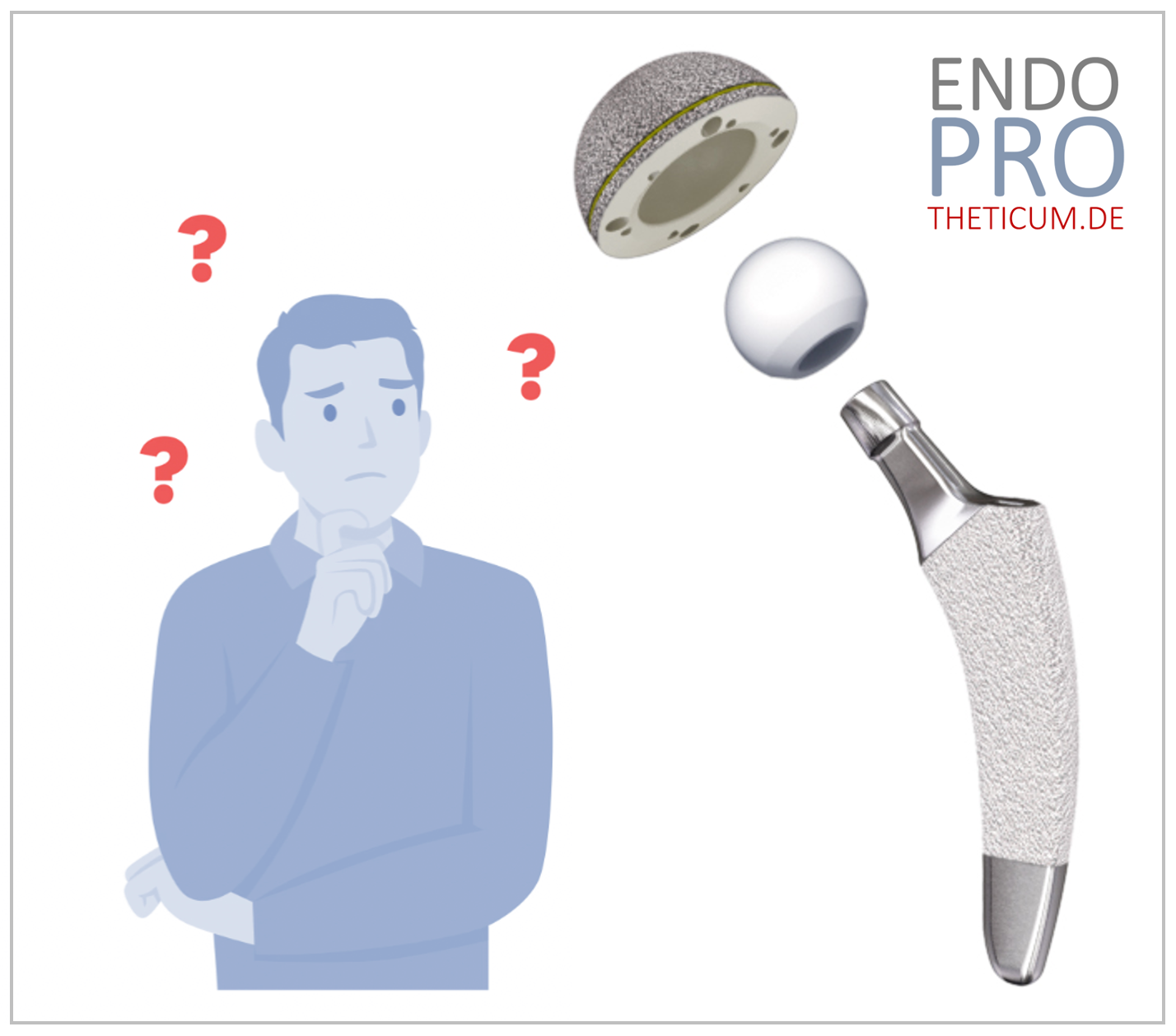

Was ist eine Hüft-TEP?

Eine Hüfttotalendoprothese, kurz Hüft-TEP, bezeichnet den vollständigen Ersatz des Hüftgelenks durch ein künstliches Implantat. Dieser Eingriff wird häufig bei fortgeschrittener Arthrose, rheumatischen Erkrankungen oder nach schweren Hüftverletzungen durchgeführt. Ziel der Operation ist es, Schmerzen zu lindern und die Beweglichkeit des Gelenks wiederherzustellen.

Bedeutung der Rehabilitation nach Hüft-TEP

Die Rehabilitation spielt eine entscheidende Rolle im Genesungsprozess nach einer Hüft-TEP. Sie zielt darauf ab, die Muskulatur zu stärken, die Beweglichkeit zu verbessern und den Patienten dabei zu unterstützen, in den Alltag zurückzukehren. Ohne eine adäquate Reha kann es zu Komplikationen wie Muskelabbau, Bewegungseinschränkungen oder sogar zu einer Lockerung der Prothese kommen.

Ambulante vs. stationäre Rehabilitation: Ein Vergleich

Nach einer Hüft-TEP stehen Patienten grundsätzlich zwei Rehabilitationsformen zur Verfügung: die ambulante und die stationäre Rehabilitation. Beide Ansätze haben ihre spezifischen Vor- und Nachteile.

Ambulante Rehabilitation

Bei der ambulanten Reha kehrt der Patient nach den täglichen Therapieeinheiten in seine gewohnte häusliche Umgebung zurück. Die Behandlungen finden in spezialisierten Rehazentren statt und umfassen Physiotherapie, Ergotherapie sowie Schulungen zur Alltagsbewältigung.

Vorteile der ambulanten Rehabilitation:

Flexibilität: Patienten können ihre Therapiezeiten oft individuell gestalten und so besser in ihren Alltag integrieren.

Familiennähe: Die Rückkehr in die eigene Wohnung ermöglicht die Unterstützung durch Familie und Freunde, was den Genesungsprozess positiv beeinflussen kann.

Kostenersparnis: In vielen Fällen ist die ambulante Reha kostengünstiger als ein stationärer Aufenthalt.

Nachteile der ambulanten Rehabilitation:

Logistischer Aufwand: Tägliche Fahrten zum Rehazentrum können für einige Patienten belastend sein.

Selbstorganisation: Patienten müssen ihren Alltag eigenständig organisieren, was insbesondere für ältere oder alleinlebende Personen herausfordernd sein kann.

Stationäre Rehabilitation

Bei der stationären Reha verbleibt der Patient für einen bestimmten Zeitraum, meist drei Wochen, in einer Rehaklinik. Dort erhält er ein umfassendes Therapieprogramm und ist rund um die Uhr betreut.

Vorteile der stationären Rehabilitation:

Intensive Betreuung: Medizinisches Personal steht jederzeit zur Verfügung, um auf gesundheitliche Veränderungen zu reagieren.

Strukturierter Tagesablauf: Ein festgelegter Therapieplan sorgt für kontinuierliche Fortschritte.

Entlastung im Alltag: Alltägliche Aufgaben wie Kochen oder Putzen entfallen, sodass sich der Patient voll auf die Genesung konzentrieren kann.

Nachteile der stationären Rehabilitation:

Isolation von der Familie: Der Aufenthalt in der Klinik bedeutet eine Trennung von der gewohnten Umgebung und den Angehörigen.

Kosten: Stationäre Reha-Maßnahmen sind oft mit höheren Kosten verbunden.

Wann ist die ambulante Reha nach Hüft-TEP ausreichend?

Ob eine ambulante Reha nach einer Hüft-TEP ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:

Allgemeinzustand des Patienten: Patienten ohne gravierende Vorerkrankungen und mit guter körperlicher Verfassung profitieren häufig von der ambulanten Reha.

Unterstützung im Alltag: Verfügt der Patient über ein stabiles soziales Umfeld, das ihn im Alltag unterstützt, kann die ambulante Reha eine geeignete Option sein.

Motivation und Selbstständigkeit: Patienten, die motiviert und in der Lage sind, Übungen selbstständig durchzuführen, erzielen oft gute Ergebnisse in der ambulanten Rehabilitation.

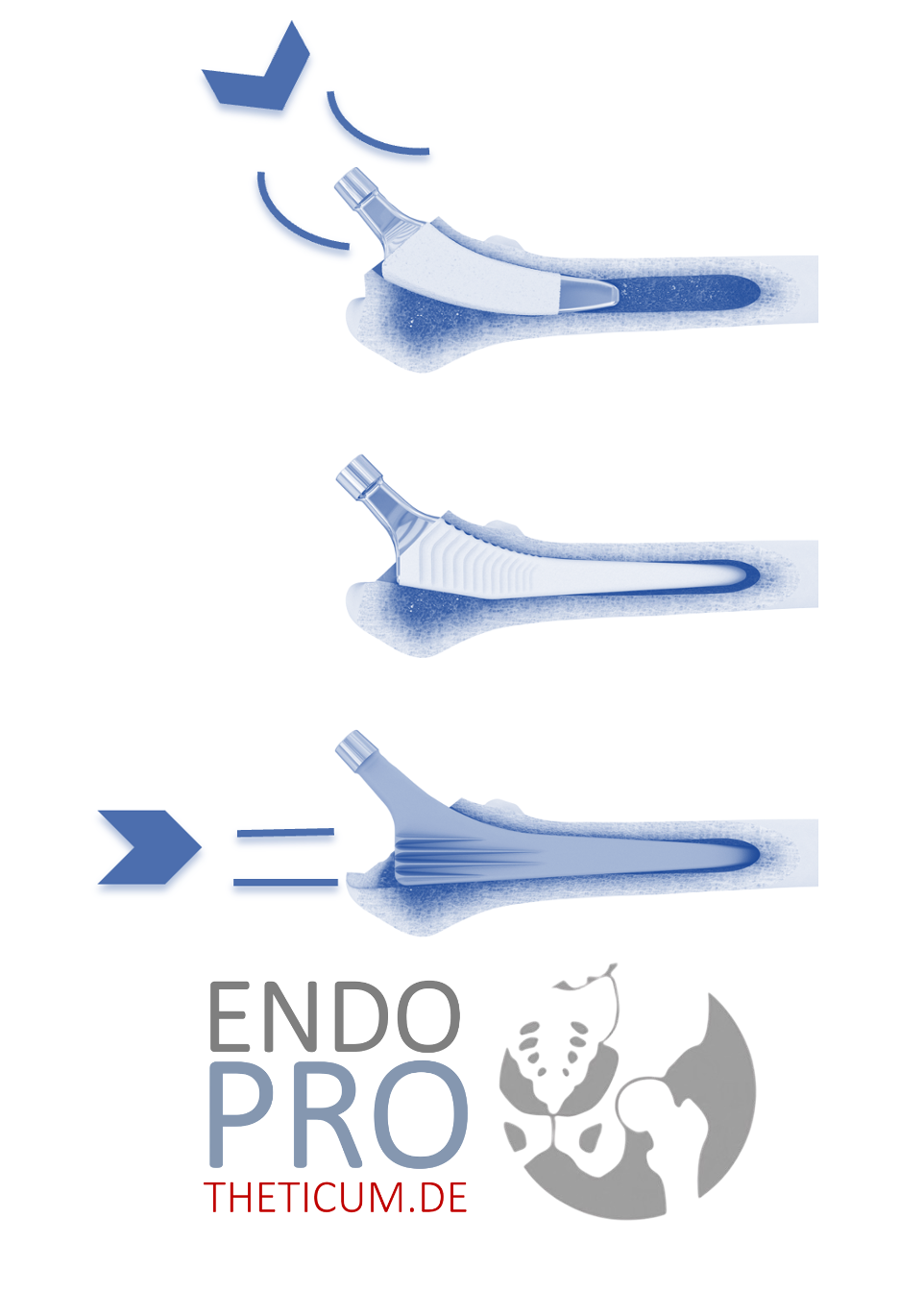

Rolle der Kurzschaftprothese in der Rehabilitation

Die Wahl der Prothese kann den Rehabilitationsverlauf maßgeblich beeinflussen. Die Kurzschaftprothese ist eine moderne Variante, die sich durch ein knochensparendes Design auszeichnet. Sie ermöglicht oft eine schnellere Mobilisierung und Rehabilitation.

Vorteile der Kurzschaftprothese:

Knochenerhalt: Durch das kürzere Design wird weniger Knochensubstanz entfernt.

Schnellere Mobilisierung: Patienten können häufig früher mit Belastungen beginnen.

Geringeres Risiko von Komplikationen: Die anatomische Anpassung der Prothese reduziert das Risiko von Lockerungen.

Ablauf der ambulanten Rehabilitation

Ein strukturierter Ablauf ist entscheidend für den Erfolg der ambulanten Reha. Typischerweise umfasst das Programm folgende Phasen:

Eingangsdiagnostik: Zu Beginn erfolgt eine umfassende Untersuchung, um den aktuellen Gesundheitszustand und die Beweglichkeit des Patienten zu beurteilen.

Therapieplanung: Basierend auf den Untersuchungsergebnissen wird ein individueller Therapieplan erstellt.

Therapiephase: Diese beinhaltet verschiedene Maßnahmen wie Physiotherapie, Ergotherapie, Schmerzmanagement und Schulungen.

Abschlussdiagnostik: Am Ende der Reha wird der Fortschritt evaluiert und Empfehlungen für die weitere Behandlung ausgesprochen.

Inhalte der ambulanten Rehabilitation

Die ambulante Reha setzt sich aus verschiedenen Therapiebausteinen zusammen:

Physiotherapie: Übungen zur Verbesserung der Beweglichkeit und zum Muskelaufbau.

Ergotherapie: Training von Alltagsaktivitäten, um die Selbstständigkeit zu fördern.

Schmerztherapie: Maßnahmen zur Linderung von postoperativen Schmerzen.

Schulungen: Informationen zu Gelenkschutz, richtiger Bewegung und Verhaltensweisen im Alltag.

Vorteile der ambulanten Rehabilitation

Die ambulante Reha bietet zahlreiche Vorteile, die sie für viele Patienten zu einer attraktiven Option machen:

Integration in den Alltag: Patienten können die erlernten Fähigkeiten direkt in ihrem häuslichen Umfeld anwenden.

Soziale Unterstützung: Der Kontakt zu Familie und Freunden bleibt bestehen, was sich positiv auf die Psyche auswirken kann.

Selbstbestimmung: Patienten behalten die Kontrolle über ihren Tagesablauf und können Therapien flexibel gestalten.

Herausforderungen der ambulanten Rehabilitation

Eigenverantwortung des Patienten

Der Erfolg der ambulanten Reha hängt stark von der Disziplin und Eigenmotivation des Patienten ab. Während in einer stationären Reha regelmäßige Therapieeinheiten festgelegt sind, müssen sich Patienten in der ambulanten Reha oft selbst motivieren, ihre Übungen konsequent durchzuführen. Dies kann besonders für ältere oder weniger mobile Personen eine Hürde darstellen.

Logistische Anforderungen

Die täglichen Fahrten zum Rehazentrum können insbesondere für Patienten, die nicht mobil sind oder keine Unterstützung durch Angehörige haben, eine Herausforderung sein. Zwar gibt es in vielen Städten spezielle Fahrdienste für Reha-Patienten, doch in ländlichen Gebieten kann die Erreichbarkeit der Einrichtungen problematisch sein.

Fehlende Rund-um-die-Uhr-Betreuung

Ein wesentlicher Unterschied zur stationären Rehabilitation ist das Fehlen einer kontinuierlichen ärztlichen und therapeutischen Betreuung. Falls Komplikationen auftreten, müssen Patienten eigenständig einen Arzt aufsuchen oder einen Notfalldienst kontaktieren. In einer stationären Einrichtung wäre medizinisches Personal sofort verfügbar.

Potenzielle Überlastung im Alltag

Ein weiterer Punkt ist die Balance zwischen Rehabilitation und Alltagsverpflichtungen. Während stationäre Patienten von der Hausarbeit, dem Einkaufen oder der Zubereitung von Mahlzeiten entlastet sind, müssen ambulante Patienten diese Aufgaben weiterhin bewältigen. Dies kann insbesondere in den ersten Wochen nach der Operation zu Überlastung führen.

Vergleich: Ambulante vs. stationäre Reha bei Hüft-TEP

Für wen eignet sich welche Reha-Form?

Ambulante Reha: Ideal für fitte, selbstständige Patienten mit Unterstützung im Alltag und kurzer Anfahrtszeit zum Rehazentrum.

Stationäre Reha: Sinnvoll für ältere oder alleinstehende Patienten, für Personen mit Begleiterkrankungen oder für jene, die eine engmaschige medizinische Überwachung benötigen.

Einfluss der Kurzschaft-Prothese auf die Reha

Die Wahl der Hüftprothese hat großen Einfluss auf den Rehabilitationsverlauf. Besonders die Kurzschaft-Prothese bringt einige Vorteile mit sich, die die ambulante Rehabilitation begünstigen.

Vorteile der Kurzschaft-Prothese für die ambulante Reha

Schnellere Mobilisierung: Patienten können in der Regel früher wieder belasten und laufen.

Weniger Weichteiltrauma: Dank des minimal-invasiven Zugangs sind Schmerzen und Schwellungen oft geringer.

Bessere Beweglichkeit: Die anatomische Form des Kurzschafts erleichtert eine natürliche Hüftbewegung.

Reduziertes Luxationsrisiko: Durch die Erhaltung wichtiger Muskelgruppen bleibt die Stabilität der Hüfte besser erhalten.

Praktische Tipps für eine erfolgreiche ambulante Reha

1. Organisation der ersten Wochen

Eine gute Planung erleichtert die ambulante Rehabilitation erheblich. Dazu gehören:

Frühzeitige Anmeldung bei einem Rehazentrum

Organisation von Fahrdiensten oder Hilfe durch Angehörige

Vorbereitung der Wohnung (Haltegriffe, rutschfeste Teppiche, hohe Sitzgelegenheiten)

2. Konsequente Bewegungstherapie

Regelmäßige Übungen sind entscheidend für die Wiedererlangung der Mobilität. Dazu gehören:

Gezielte Kräftigungsübungen für die Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur

Dehnübungen zur Verbesserung der Hüftbeweglichkeit

Gangschulung mit und ohne Gehhilfe

3. Schmerz- und Entzündungsmanagement

Eine gute Schmerztherapie fördert die aktive Teilnahme an der Rehabilitation. Hier helfen:

Kälte- und Wärmeanwendungen

Einnahme von Schmerzmitteln gemäß ärztlicher Empfehlung

Schonhaltungen vermeiden, um Fehlbelastungen zu verhindern

4. Ernährung zur Unterstützung der Heilung

Die richtige Ernährung kann den Heilungsprozess beschleunigen:

Eiweißreiche Nahrung zur Muskelregeneration

Calcium- und Vitamin-D-Zufuhr für die Knochengesundheit

Ausreichende Flüssigkeitszufuhr zur Unterstützung des Stoffwechsels

5. Geduld und Motivation

Die ambulante Reha erfordert Eigeninitiative. Die Fortschritte erfolgen schrittweise – Geduld ist gefragt. Wichtig sind:

Realistische Zielsetzung für jede Woche

Austausch mit anderen Patienten zur gegenseitigen Motivation

Rücksprache mit dem Arzt oder Physiotherapeuten bei Unsicherheiten

Fazit: Ist die ambulante Reha nach Hüft-TEP ausreichend?

In vielen Fällen reicht eine ambulante Rehabilitation nach einer Hüft-TEP völlig aus, insbesondere wenn der Patient motiviert, mobil und gut organisiert ist. Die moderne Kurzschaft-Prothese unterstützt diesen Prozess zusätzlich, da sie eine schnellere Mobilisation ermöglicht.

Dennoch gibt es Patienten, für die eine stationäre Reha besser geeignet ist – etwa bei komplexen Vorerkrankungen oder wenn im häuslichen Umfeld keine ausreichende Unterstützung gegeben ist.

Am Ende sollte die Entscheidung immer individuell in Absprache mit dem behandelnden Arzt getroffen werden. Eine gute Planung und konsequente Durchführung der Reha-Maßnahmen sind entscheidend für eine schnelle und erfolgreiche Rückkehr in den Alltag.

TERMIN VEREINBAREN?

Gerne können Sie einen Termin sowohl telefonisch, als auch online vereinbaren.