Schlittenprothese: Weniger ist oft mehr!

Der moderne Teilgelenkersatz am Knie im Fokus: die Schlittenprothese

Die Schlittenprothese – auch als unikondylärer Kniegelenkersatz oder Teilgelenkersatz bezeichnet – ist eine moderne und gewebeschonende Lösung für Patienten mit isolierter Arthrose im Kniegelenk. Während viele Patienten zunächst an einen vollständigen Gelenkersatz denken, bietet die Schlittenprothese eine minimalinvasive und funktionell überzeugende Alternative. Dieser ausführliche Beitrag zeigt Ihnen, warum bei der Schlittenprothese oft gilt: Weniger ist mehr. Zudem erfahren Sie, wie moderne chirurgische Techniken, neue Implantatmaterialien und präzise Diagnostik zu besseren Ergebnissen und schnellerer Rehabilitation führen.

Das Knie im Fokus – Wenn jede Bewegung schmerzt

Das Kniegelenk ist eines der komplexesten und am stärksten beanspruchten Gelenke im menschlichen Körper. Millionen Menschen leiden unter Arthrose – einer degenerativen Gelenkerkrankung, die zu Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und letztlich zu einem erheblichen Verlust an Lebensqualität führt. Während bei fortgeschrittener Arthrose häufig der komplette Gelenkersatz notwendig wird, gibt es für bestimmte Patientengruppen eine deutlich schonendere Alternative: die Schlittenprothese, auch bekannt als unikondyläre Knieprothese oder Teilgelenkersatz.

Was ist eine Schlittenprothese?

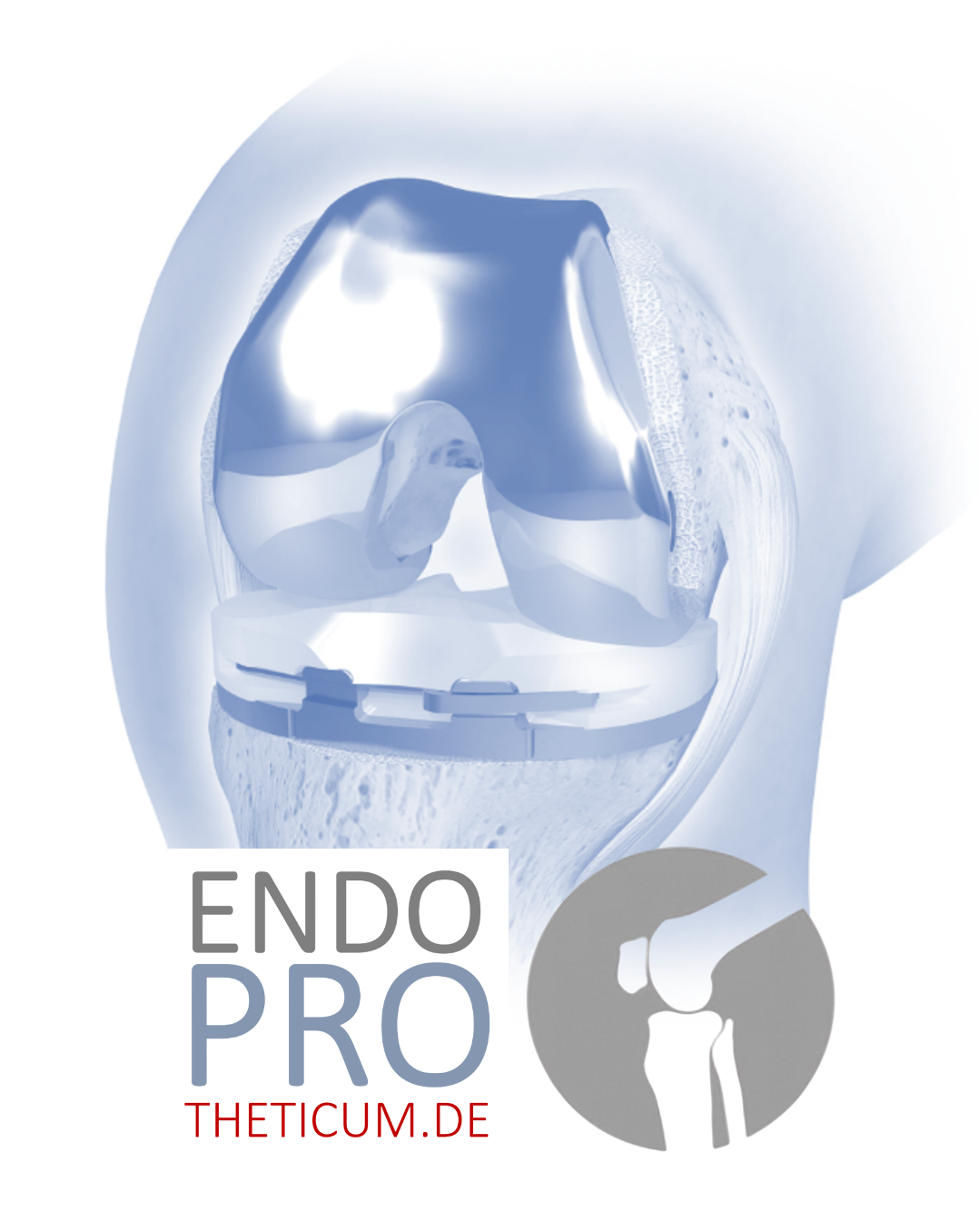

Die Schlittenprothese ist eine Form des künstlichen Kniegelenks, bei der nur ein Teil des Gelenks ersetzt wird – in der Regel die innere oder äußere Gelenkseite (medial oder lateral). Anders als bei einer Total-Endoprothese (Knie-TEP), bei der alle Gelenkflächen ersetzt werden, verbleiben bei der Schlittenprothese die gesunden Strukturen wie die Kreuzbänder, Seitenbänder und der nicht betroffene Gelenkabschnitt.

Dieser Eingriff ist besonders für Patienten geeignet, die lediglich an einseitiger Arthrose leiden und deren restliches Kniegelenk intakt ist. Vorteilhaft ist auch der geringere Knochenverlust, was spätere Revisionsoperationen vereinfacht.

Aufbau der Schlittenprothese

- Metallkomponenten: Die Oberschenkel- und Unterschenkelanteile bestehen in der Regel aus hochwertigem Titan oder Kobalt-Chrom.

- Kunststoffinlay (Polyethylen): Dient als Gleitfläche zwischen den beiden Metallkomponenten.

- Fixierung: In der Regel zementiert, in Einzelfällen auch zementfrei möglich.

Indikationen für eine Schlittenprothese

Nicht jeder Patient mit Kniearthrose ist automatisch ein Kandidat für eine Schlittenprothese. Die idealen Voraussetzungen sind:

- Isolierte mediale oder laterale Gonarthrose

- Erhalt der vorderen und hinteren Kreuzbänder

- Intakte laterale bzw. mediale Kompartimente

- Keine signifikante Achsfehlstellung oder Instabilität

- Gutes Allgemeinbefinden und Motivation zur Rehabilitation

Eine präzise Bildgebung – idealerweise in Form einer MRT- oder Röntgendiagnostik mit Belastungsaufnahmen – ist unerlässlich, um den Umfang des Knorpelschadens und die Integrität der restlichen Gelenkstrukturen zu beurteilen.

Wann ist eine Schlittenprothese geeignet?

Eine Schlittenprothese ist besonders geeignet für Patienten mit:

- Isolierter Arthrose: Wenn nur ein Teil des Kniegelenks betroffen ist.

- Intaktem Bandapparat: Besonders das vordere Kreuzband sollte funktionstüchtig sein.

- Guter Knochensubstanz: Eine ausreichende Knochendichte ist notwendig für die Verankerung der Prothese.

- Aktivem Lebensstil: Patienten, die weiterhin aktiv bleiben möchten, profitieren von der Beweglichkeit der Schlittenprothese.

Vorteile der Schlittenprothese

1. Gelenkerhalt

Die Schlittenprothese belässt große Teile des nativen Kniegelenks intakt, was ein natürlicheres Bewegungsgefühl und eine physiologische Gelenkkinematik ermöglicht.

2. Geringerer Eingriff

Der operative Zugang ist kleiner, es werden weniger Weichteile verletzt und der Blutverlust ist geringer.

3. Schnellere Rehabilitation

Viele Patienten können das operierte Bein rasch wieder belasten und kehren schneller in Alltag und Beruf zurück.

4. Bessere Revisionsmöglichkeiten

Da nur ein Teil des Gelenks ersetzt wird, bleibt mehr Knochen erhalten. Sollte es im Verlauf zu weiteren Abnutzungserscheinungen kommen, ist eine Umwandlung in eine Total-Endoprothese einfacher möglich.

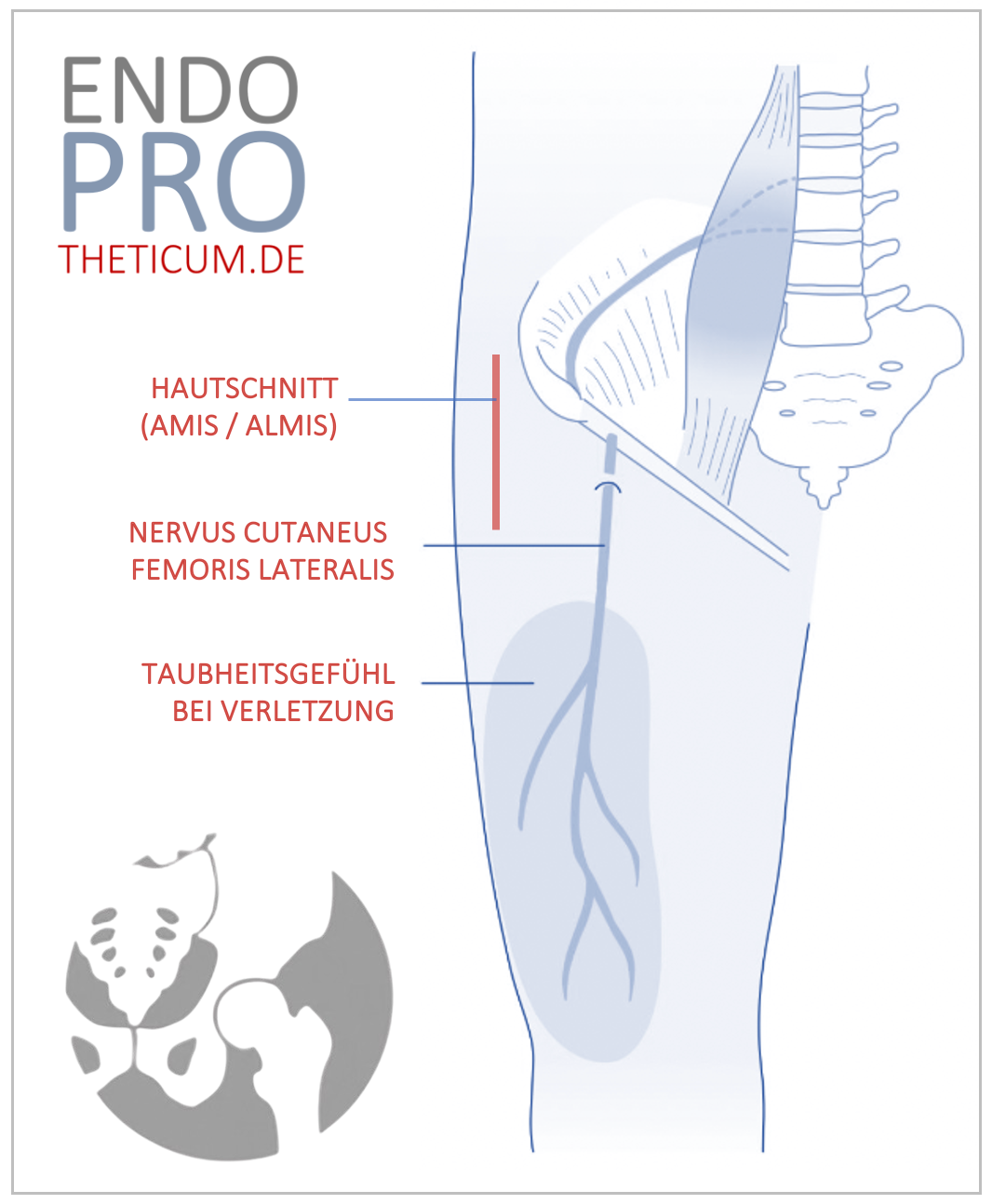

Operative Technik der Schlittenprothese– Präzision ist entscheidend

Die Implantation erfolgt meist minimal-invasiv und unter Einsatz moderner Hilfsmittel wie Computer-Navigation oder robotergestützter Technik. Entscheidend ist die korrekte Achsstellung und Ausrichtung der Komponenten, um eine ideale Biomechanik zu erzielen.

Dabei wird das betroffene Kompartiment – medial oder lateral – geglättet, vorbereitet und mit einer passgenauen Prothese ausgestattet. Meist wird zementiert fixiert, es gibt jedoch auch zementfreie Designs.

Materialwahl: Moderne Implantate für maximale Haltbarkeit

Aktuelle Schlittenprothesen bestehen aus hochvernetzten Polyethylen-Inlays in Kombination mit Titan- oder Kobalt-Chrom-Komponenten. Die Gleitflächen sind extrem abriebfest, wodurch sich die Lebensdauer der Prothesen deutlich verlängert hat. Langzeitstudien zeigen Standzeiten von über 15 Jahren bei hoher Patientenzufriedenheit.

Postoperative Versorgung und Reha mit Schlittenprothese

Bereits am Operationstag ist eine Mobilisation mit Unterarmgehstützen möglich. Die Vollbelastung wird – je nach operativer Technik – meist sofort oder nach wenigen Tagen erlaubt. Eine frühzeitige physiotherapeutische Betreuung zielt darauf ab, Beweglichkeit, Muskelkraft und Koordination rasch wiederherzustellen.

Eine Reha dauert in der Regel 3–4 Wochen und kann stationär oder ambulant erfolgen. Ziel ist eine möglichst frühzeitige Rückkehr in Alltag, Beruf und Freizeitaktivitäten.

Vergleich zwischen Schlittenprothese und Totalendoprothese (TEP)

Ein zentraler Punkt in der Entscheidung für oder gegen eine Schlittenprothese ist der Vergleich mit der Totalendoprothese (TEP) des Knies. Beide Verfahren kommen bei Arthrose zum Einsatz, unterscheiden sich jedoch grundlegend in Indikation, Operationsaufwand, Erholungszeit und Langzeitergebnis.

Anatomische Unterschiede

Die Totalendoprothese ersetzt die gesamte Gelenkfläche des Kniegelenks – sowohl auf der Oberschenkel- als auch der Schienbeinseite. Die Schlittenprothese hingegen beschränkt sich auf einen der drei Gelenkanteile (in der Regel der mediale Anteil), wobei die restlichen Gelenkstrukturen – insbesondere Kreuzbänder, lateraler Gelenkanteil und Kniescheibe – erhalten bleiben.

Operationsausmaß

Die Operation zur Implantation einer Schlittenprothese ist wesentlich kleiner, da nur ein Teil des Gelenks ersetzt wird. Sie erfolgt häufig minimal-invasiv, mit kleineren Schnitten, weniger Weichteilschädigung und deutlich reduzierter Blutungsgefahr. Der Eingriff ist daher oft kürzer, risikoärmer und für den Patienten besser verträglich.

Funktionalität und Bewegungsgefühl

Weil bei der Schlittenprothese die natürlichen Bänder und Knochenstrukturen erhalten bleiben, empfinden viele Patienten das Knie nach der Operation als "natürlicher". Die propriozeptive Rückmeldung ist besser, das Gangbild physiologischer. Eine Totalendoprothese bietet dagegen bei fortgeschrittener Arthrose eine umfassendere Versorgung, geht aber mit einem künstlicheren Bewegungsgefühl einher.

Rehabilitationsdauer

Die Rehabilitation nach einer Schlittenprothese verläuft meist schneller und einfacher. Patienten benötigen seltener längere Reha-Aufenthalte und erreichen früher ihre volle Belastbarkeit. Auch das Treppensteigen und das Ausführen sportlicher Aktivitäten fällt in der Regel leichter und schneller.

Komplikationsrate

Die Komplikationsrate – insbesondere Infektionen und Thrombosen – ist bei der Schlittenprothese statistisch gesehen geringer. Auch Revisionsoperationen lassen sich leichter durchführen, da weniger Knochen entfernt wird. Im Gegensatz dazu ist eine Wechseloperation bei einer TEP technisch aufwendiger.

Langfristige Indikationen

Die TEP ist in Fällen angezeigt, in denen bereits eine Trikompartimentarthrose vorliegt oder Bandinstabilitäten bestehen. Bei lokalisierter Arthrose ist die Schlittenprothese dagegen das Verfahren der Wahl – nicht zuletzt aufgrund der potenziellen Möglichkeit, später noch auf eine TEP umzusteigen, falls nötig.

Wann ist eine Total-Endoprothese die bessere Wahl?

Nicht immer reicht eine Schlittenprothese aus. Bei fortgeschrittener Arthrose in mehreren Kompartimenten, Instabilitäten oder Bandverletzungen ist eine vollständige Knie-TEP sinnvoller. Auch bei entzündlich-rheumatischen Grunderkrankungen oder komplexen Fehlstellungen ist eine Total-Endoprothese die bessere Option.

Sport und Aktivität nach Schlittenprothese

Viele Patienten können nach der OP wieder aktiv am Leben teilnehmen. Besonders gelenkschonende Sportarten wie Wandern, Schwimmen, Radfahren oder Nordic Walking sind problemlos möglich. Auch Golf oder Skilanglauf können – nach individueller Rücksprache – ausgeübt werden. Hochdynamische oder gelenkbelastende Sportarten wie Joggen oder Tennis sollten mit Vorsicht betrachtet werden.

Risiken und Komplikationen einer Schlittenprothese– Was man wissen sollte

Obwohl es sich um ein vergleichsweise schonendes Verfahren handelt, ist auch die Schlittenprothese ein chirurgischer Eingriff mit gewissen Risiken:

- Lockerung der Prothese (selten, bei Überlastung)

- Progression der Arthrose in anderen Kompartimenten

- Schmerzen bei Fehlpositionierung

- Infektionen (sehr selten bei aseptischen Verhältnissen)

Langzeitergebnisse und Haltbarkeit der Schlittenprothese

Aktuelle Studien zeigen, dass moderne Schlittenprothesen eine Überlebensrate von über 90 % nach 10–15 Jahren aufweisen. Die richtige Patientenwahl und präzise OP-Technik sind hierbei entscheidend.

Entgegen früherer Annahmen zeigen moderne Schlittenprothesen heute sehr gute Langzeitergebnisse. Technologische Fortschritte, verbesserte Materialien und präzisere OP-Techniken tragen wesentlich zur verlängerten Haltbarkeit bei.

Haltbarkeit in Jahren

Moderne Schlittenprothesen erreichen Standzeiten von 15 Jahren und mehr. Studien belegen, dass über 90 % der implantierten Teilprothesen auch nach 10 Jahren noch vollständig funktionstüchtig sind. Bei richtiger Indikationsstellung und präziser Implantation sind Überlebensraten von über 95 % nach zehn Jahren keine Seltenheit.

Einflussfaktoren auf die Haltbarkeit

- Indikationsstellung: Eine präzise Auswahl der Patienten ist entscheidend. Schlittenprothesen eignen sich besonders für isolierte mediale Gonarthrosen.

- Chirurgische Erfahrung: Hohe Fallzahlen und Expertise des Operateurs sind wichtige Qualitätsfaktoren.

- Körpergewicht und Aktivitätsniveau: Patienten mit hohem BMI oder extremer Belastung des Kniegelenks haben statistisch eine leicht höhere Revisionsrate.

- Implantatdesign: Moderne Schlittenprothesen sind modular, anatomisch geformt und mit hochabriebfesten Gleitpaarungen ausgestattet, was die Lebensdauer erhöht.

Revisionsmöglichkeiten

Ein großer Vorteil der Schlittenprothese ist, dass im Falle eines Versagens nicht sofort eine komplexe Wechseloperation nötig ist. Meistens kann die Schlittenprothese in eine Standard-Totalendoprothese überführt werden, ohne dass zusätzliche Spezialimplantate notwendig sind.

Patientenzufriedenheit

Patienten, die eine Schlittenprothese erhalten haben, berichten häufig von hoher Zufriedenheit, schneller Rückkehr zu Alltagsaktivitäten und sportlicher Belastung. Besonders bei jüngeren Patienten ist das subjektive Bewegungsgefühl meist besser als nach einer Totalendoprothese.

Fazit: Die Schlittenprothese als moderne Lösung für selektierte Patienten

Der Teilgelenkersatz mit einer Schlittenprothese stellt eine minimalinvasive und alltagstaugliche Lösung für viele Patienten mit einseitiger Kniearthrose dar. Dank moderner OP-Technik, präziser Diagnostik und hochwertiger Materialien lässt sich das natürliche Gelenkgefühl oft erhalten oder wiederherstellen. Voraussetzung für den Erfolg sind eine genaue Patientenselektion und eine engmaschige Nachsorge.

FAQs zur Schlittenprothese:

Was ist der Unterschied zwischen einer Schlittenprothese und einer Knie-TEP? Bei der Schlittenprothese wird nur ein Teil des Kniegelenks ersetzt, bei der Knie-TEP das gesamte Gelenk.

Wie lange hält eine Schlittenprothese? Die Haltbarkeit liegt durchschnittlich bei 15–20 Jahren – abhängig von Belastung und Implantattyp.

Wann kann ich nach der OP wieder Sport treiben? Schonende Sportarten wie Radfahren oder Schwimmen sind oft nach wenigen Wochen wieder möglich.

Kann ich mit einer Schlittenprothese wandern gehen? Ja, Wandern zählt zu den empfohlenen Aktivitäten nach der Operation.

Wie groß ist die Narbe? Meist reicht ein minimalinvasiver Schnitt von ca. 8–10 cm aus.

Gibt es Risiken? Wie bei jeder Operation gibt es Risiken wie Infektionen, Thrombosen oder Lockerung der Prothese – diese sind jedoch selten.

TERMIN VEREINBAREN?

Gerne können Sie einen Termin sowohl telefonisch, als auch online vereinbaren.