Oberflächenersatz an der Hüfte aus Keramik – was aktuell dagegen spricht

Der Oberflächenersatz (Kappenprothese - McMinn) – alte Idee, neue Herausforderungen

Der Oberflächenersatz an der Hüfte (Kappenprothese, Hüftkappe, McMinn, Resurfacing) galt lange als vielversprechende Methode, die insbesondere für jüngere und aktive Patient:innen eine Alternative zur klassischen Hüft-Totalendoprothese bieten sollte. Bisher konnte sich dieser Implantattyp auf Grund vieler gewichtiger Komplikationen nicht durchsetzen.

In den letzten Jahren wurde der Ansatz durch moderne Materialien wie Keramik wieder verstärkt in den Fokus gerückt. Doch trotz des Potentials zeigen sich weiterhin gravierende Herausforderungen, die nicht übersehen werden sollten. In diesem Blog werfen wir einen umfassenden Blick auf das Prinzip des Oberflächenersatzes, diskutieren Erfahrungen und Komplikationen aus der Vergangenheit und analysieren, was gegen einen aktuellen Einsatz mit keramischen Materialien spricht. Wir beleuchten zudem die Nachteile der invasiveren OP-Technik im Vergleich zu modernen minimal-invasiven Zugängen und stellen die Kurzschaftprothese als fortschrittliche Alternative vor.

Was ist der Oberflächenersatz an der Hüfte?

Funktionsweise und Zielsetzung

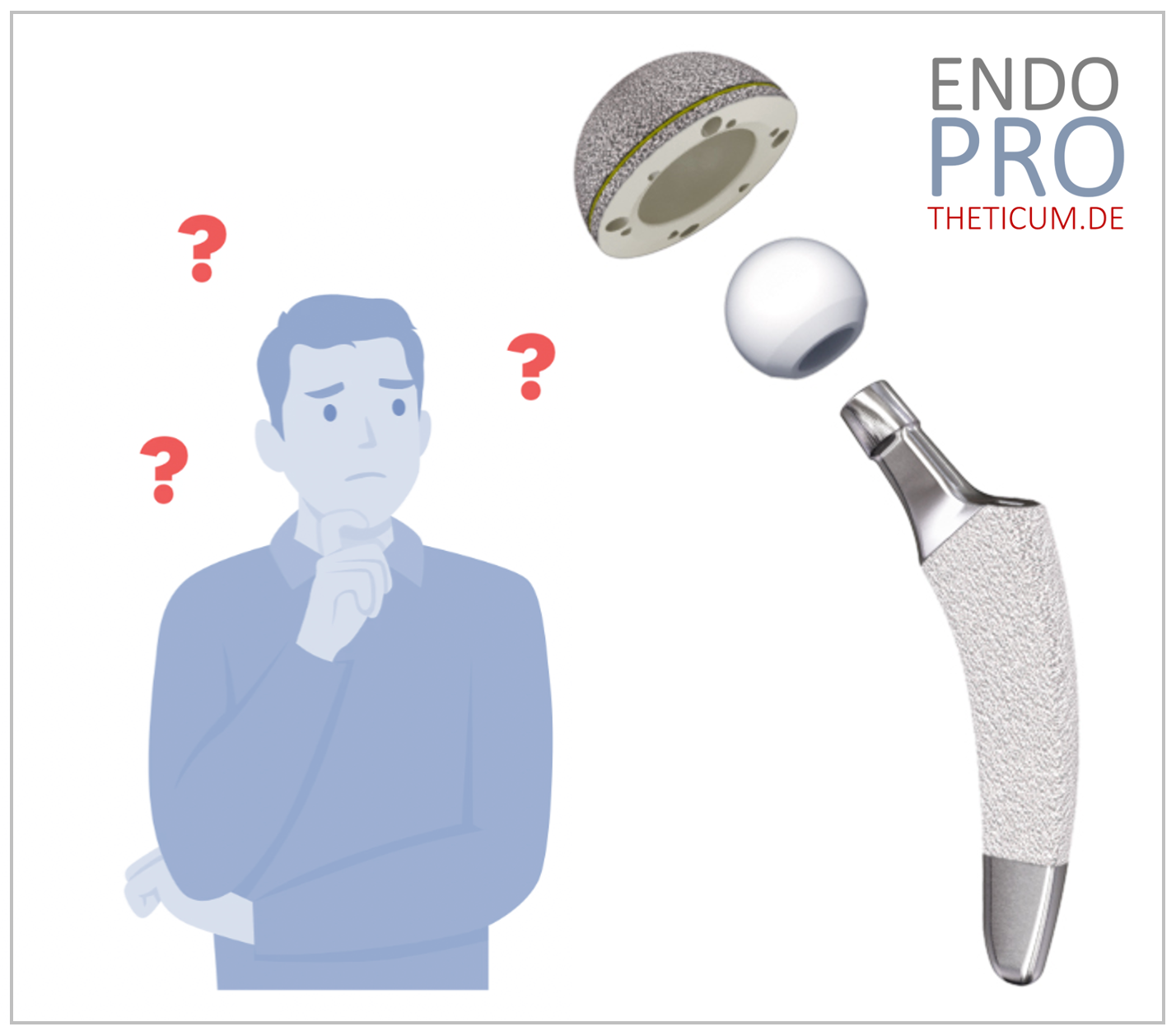

Beim Oberflächenersatz (Resurfacing) wird nicht der gesamte Hüftkopf entfernt, wie es bei einer Totalendoprothese der Fall ist. Stattdessen wird die geschädigte Oberfläche des Hüftkopfes abgeschliffen und mit einer Kappe aus Metall oder Keramik überzogen. Der Acetabulumanteil (Hüftpfanne) wird ebenfalls mit einem Inlay versehen.

Zielgruppe des Oberflächenersatzes

Ursprünglich wurde die Methode für jüngere Patient:innen mit gutem Knochengerüst entwickelt, die hohen körperlichen Belastungen ausgesetzt sind und die Lebensdauer einer Hüftprothese optimieren wollten. Als größter Vorteil wurde das Erhalten von möglichst viel natürlichem Knochenmaterial gesehen.

Unterschied zum Kurzschaft

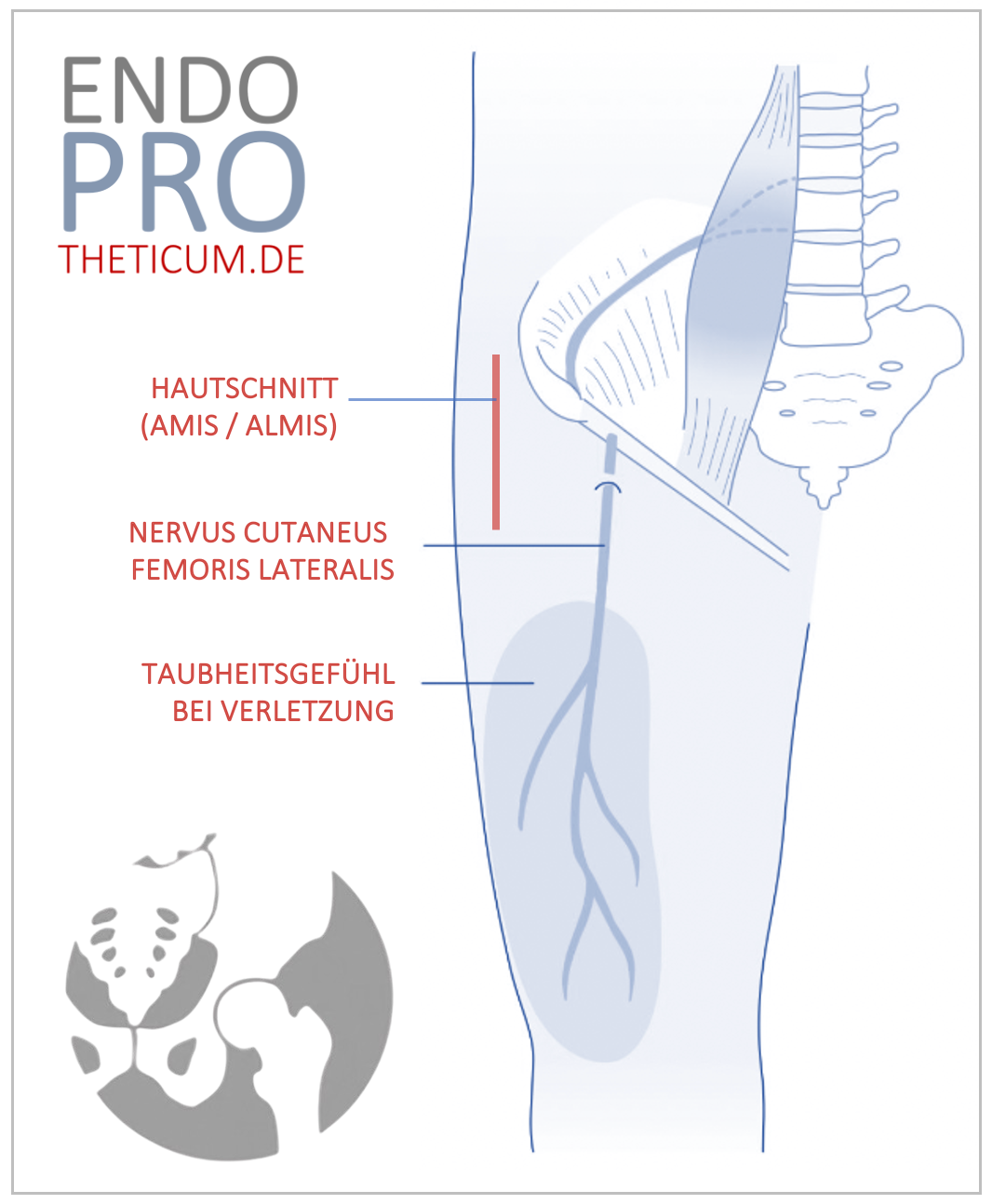

Der Kurzschaft hingegen ersetzt nicht nur den Hüftkopf, sondern auch einen Teil des Hüftschafts. Dennoch bleibt mehr Knochen als bei einer konventionellen Prothese erhalten, und die Implantation kann minimal-invasiv z.B. über einen AMIS oder ALMIS Zugang erfolgen.

Rückblick auf den Oberflächenersatz: Erfahrungen aus der Vergangenheit

Versagen metallischer Oberflächenersätze

Die erste Generation von Oberflächenersätzen scheiterte an mehreren Fronten. Insbesondere metallische Werkstoffe hatten entscheidende Nachteile:

Abriebpartikel und Metallionen: Metall-Metall-Paarungen führten zu erhöhten Metallionenkonzentrationen im Blut. Diese Partikel verursachten Entzündungsreaktionen und Gewebeschäden.

Höhere Revisionsrate: Im Vergleich zur Hüft-TEP mussten Oberflächenersätze aufgrund von Komplikationen häufiger revidiert werden.

Technisch anspruchsvoll: Die korrekte Platzierung der Implantate war komplex und fehleranfällig.

Imageverlust und aktuelle Entwicklungen

Die überproportionale Anzahl an Komplikationen führte dazu, dass der Oberflächenersatz nahezu komplett vom Markt verschwand. Inzwischen wird durch den Einsatz neuer Werkstoffe wie Keramik ein Revival angestrebt. Dennoch bleibt Skepsis.

Neue Ansätze beim Oberflächeneratz mit Keramik – kann das funktionieren?

Vorteile von Keramik als Material

Keramische Materialien haben hervorragende Eigenschaften:

Hohe Biokompatibilität: Keramik verursacht keine toxischen Reaktionen.

Minimaler Abrieb: Im Vergleich zu Metall entsteht deutlich weniger Abrieb.

Lange Haltbarkeit: Keramikoberflächen sind extrem robust und verschleißarm.

Aktuelle Einschränkungen

Trotz der Vorteile gibt es gravierende Probleme:

Fehlende Langzeitdaten: Es existieren noch keine belastbaren mittelfristigen oder langfristigen Studien zur keramischen Oberflächenprothese.

Mechanische Herausforderungen: Keramik ist spröder als Metall, was das Risiko von Frakturen oder Materialversagen erhöht.

Kostenfaktor: Die Herstellung und Verarbeitung von Keramik sind aufwändig und teuer.

Die Operationstechnik des Oberflächenersatzes:

Ein Rückschritt in der minimal-invasiven Chirurgie

Vergleich Oberflächenersatz vs. minimal-invasive Techniken

Die Operationstechnik des Oberflächenersatzes erfordert im Vergleich zu modernen minimal-invasiven Methoden wie dem ALMIS- oder AMIS-Zugang ein deutlich invasiveres Vorgehen. Dies liegt unter anderem an der notwendigen vollständigen Freilegung des Hüftkopfes und der Hüftpfanne, um die Implantation der speziellen Oberflächenkomponenten präzise durchführen zu können. Eine besonders belastende Maßnahme in diesem Zusammenhang ist die operative Luxation, also das gezielte Ausrenken des natürlichen Hüftkopfes. Dieser Schritt ist zwingend erforderlich, um Zugang zur gesamten Gelenkfläche zu erhalten und die Vorbereitung für die Auflage der neuen Gelenkoberfläche zu ermöglichen.

Die Luxation des Hüftkopfes setzt jedoch eine umfangreiche Manipulation und Dehnung von Weichteilen und Muskeln voraus. Insbesondere die äußere Rotatorenmuskulatur sowie empfindliche Strukturen wie das Hüftgelenkskapselgewebe und nahegelegene Nerven können dabei belastet oder sogar geschädigt werden. Dies erhöht das Risiko von postoperativen Komplikationen wie Instabilitäten, Schmerzen oder Funktionsverlust. Zudem ist der Rehabilitationsprozess oft verzögert, da die Muskeln und Weichteile eine längere Heilungszeit benötigen.

Im Vergleich dazu sind minimal-invasive Zugänge wie ALMIS und AMIS wesentlich schonender, da sie ohne Luxation des Hüftkopfes auskommen und die integralen Strukturen des Hüftgelenks weitgehend erhalten. Die weniger invasive Technik sorgt für eine schnellere Mobilisierung und geringere postoperative Schmerzen, was sie insbesondere in der modernen Endoprothetik zur bevorzugten Wahl macht. Dies zeigt, dass der Oberflächenersatz in Hinblick auf die Operationstechnik einen deutlichen Rückschritt darstellt und der potenzielle Vorteil des Erhalts des Hüftkopfes oft durch diese invasiveren Maßnahmen relativiert wird.

Warum minimal-invasiv?

Minimal-invasive Zugänge bieten:

Schnellere Rehabilitation

Geringeren Blutverlust

Weniger postoperative Schmerzen

Niedrigere Infektionsrisiken

Alternativen zum Oberflächenersatz: Die Kurzschaftprothese

Die Kurzschaftprothese stellt eine moderne und patientenfreundliche Alternative zum Oberflächenersatz dar und wird in der Hüftendoprothetik zunehmend bevorzugt. Im Gegensatz zum Oberflächenersatz, bei dem der Hüftkopf belassen und nur dessen Oberfläche ersetzt wird, zeichnet sich die Kurzschaftprothese durch die teilweise Entfernung des geschädigten Hüftkopfes aus, wobei ein kurzer Prothesenschaft in den Oberschenkelknochen eingebracht wird. Diese Technik ermöglicht eine anatomische Rekonstruktion des Hüftgelenks unter Wahrung eines Großteils der natürlichen Knochensubstanz.

Ein entscheidender Vorteil der Kurzschaftprothese liegt in der Möglichkeit, minimal-invasive Zugänge wie die ALMIS- oder AMIS-Methode zu nutzen. Diese Ansätze sind deutlich weichteilschonender, da keine vollständige Freilegung des Hüftgelenks oder Luxation des Hüftkopfes erforderlich ist. Dies führt zu einer geringeren Gewebetraumatisierung, einer schnelleren Mobilisation und einem reduzierten Risiko für postoperative Komplikationen.

Die biomechanischen Eigenschaften der Kurzschaftprothese ermöglichen zudem eine physiologische Kraftübertragung durch den Oberschenkelknochen, wodurch eine optimale Stabilität gewährleistet und das Risiko von Implantatversagen minimiert wird. Darüber hinaus bieten moderne Kurzschaftdesigns eine hohe Anpassungsfähigkeit, sodass sie sowohl jüngeren, aktiven Patienten als auch älteren Patienten gerecht werden.

Vergleicht man die Kurzschaftprothese mit dem Oberflächenersatz, fällt auf, dass sie nicht nur weniger invasiv ist, sondern auch langfristig erprobte Ergebnisse vorweisen kann. Während beim Oberflächenersatz nach wie vor Unsicherheiten bezüglich neuer Materialkombinationen wie Keramik bestehen, bietet die Kurzschaftprothese etablierte und bewährte Lösungen. Diese Faktoren machen sie zu einer klaren Empfehlung in der modernen Endoprothetik und einer sinnvollen Alternative für Patienten, die Wert auf eine schonende Behandlung und eine schnelle Genesung legen.

Vorteile des Kurzschafts

Die Kurzschaftprothese hat sich in der modernen Endoprothetik als beliebte Alternative etabliert. Ihre Vorteile sind vielfältig:

Weichteilschonung: Durch minimal-invasive Zugänge wird das umgebende Gewebe geschont.

Längere Haltbarkeit: Der Kurzschaft eignet sich ideal für jüngere Patient:innen mit einem hohen Aktivitätslevel.

Erhalt von Knochensubstanz: Verglichen mit einer Totalendoprothese bleibt mehr natürliches Knochensubstrat erhalten.

Flexibilität bei Revisionen: Sollte eine Revisionsoperation notwendig sein, sind die Möglichkeiten umfassender.

Kurzschaft vs. Oberflächenersatz

Biologische Verträglichkeit: Kurzschaftprothesen sind erprobt und bieten geringe Komplikationsraten.

Operationsmethode: Die Implantation passt perfekt zu minimal-invasiven Zugängen.

Langzeitdaten: Für Kurzschaftprothesen existieren etablierte Langzeitergebnisse.

Fazit: Warum der Oberflächenersatz aus Keramik aktuell kritisch zu sehen ist

Der Oberflächenersatz an der Hüfte aus Keramik mag auf den ersten Blick eine innovative Idee sein, doch die Praxis zeigt erhebliche Einschränkungen. Die invasivere Operationstechnik bedeutet für die Patient:innen längere Heilungsphasen und höhere Risiken. Die neue Materialwahl bietet theoretische Vorteile, doch fehlen bislang belastbare Langzeitstudien, um die Sicherheit und Effizienz wirklich bewerten zu können. Im Vergleich dazu stellt die Kurzschaftprothese eine praxiserprobte, minimal-invasive und langlebige Lösung dar, die für viele Patient:innen die optimale Wahl darstellt. Bis belastbare Daten zur keramischen Oberflächenprothese verfügbar sind, bleibt diese Methode vor allem eines: eine Idee mit ungewisser Zukunft.

TERMIN VEREINBAREN?

Gerne können Sie einen Termin sowohl telefonisch, als auch online vereinbaren.